当前位置:声带角化症 > 声带角化症饮食 > 金匮要略妇人杂病方ldquo药对 >

金匮要略妇人杂病方ldquo药对

[摘要]“药对”作为方剂组成的基本要素,是具有密切配伍关系的二味或三味药的并用而有某种特定功用的、相对固定的药物组合。恰当的药对配伍,能加强药物的效能,大大提高方剂的临床疗效,扩大治疗范围。经方诸多名方,均有经典药对镶嵌,灵活多变,立意高妙,乃体现方剂整体疗效的画龙点睛之笔。《金匮要略》妇人病三篇是祖国医学中有关妇人病证的最早记载和专题论述,诚可谓开中医妇科之先河。其中妇人杂病篇共有17首方剂,大部分为至今临床常用经方。本文即拟从此篇6首代表方剂入手,通过分析其药对配伍关系,探讨仲景药物运用规律,以期能够在临床处方用药时加以借鉴,从而提高临床疗效。

“药对”作为方剂组成的基本要素,是具有密切配伍关系的二味或三味药的并用而有某种特定功用的、相对固定的药物组合。恰当的药对配伍,能加强药物的效能,大大提高方剂的临床疗效,扩大治疗范围。经方诸多名方,均有经典药对镶嵌,灵活多变,立意高妙,乃体现方剂整体疗效的画龙点睛之笔。

《金匮要略》妇人病三篇是祖国医学中有关妇人病证的最早记载和专题论述,诚可谓开中医妇科之先河。其中妇人杂病篇共有17首方剂,大部分为至今临床常用经方。本文即拟从此篇6首代表方剂入手,通过分析其药对配伍关系,探讨仲景药物运用规律,以期能够在临床处方用药时加以借鉴,从而提高临床疗效。

1.半夏厚朴汤药对配伍分析

本方是治疗“梅核气”的千古名方,亦即现在所谓的“咽神经官能症”、“慢性咽炎”,但并非所有的慢性咽炎用此方有效,因其所主病证为“气郁痰凝”,上逆咽喉所致咽中如有异物梗阻之症。据此,可以看出本方经典主治的两大特点:一是病位多在咽喉,二是病性多为自我感觉异常。

1.1半夏配厚朴:

半夏味辛平,燥湿化痰,《本经》谓其“主寒热,心下坚,下气,喉咽肿痛,头眩”等,然“半夏所治之喉痛,必有痰有气阻于其间,呼吸食饮有所隔阂”[1]。厚朴苦燥辛散,温能祛寒,除痰饮,去结水。妇人气郁津凝,痰阻咽喉,故咽中如有异物,二味相配,行气消痰,开郁散结,消胀除满,另如厚朴生姜甘草半夏人参汤中二味配伍。

1.2半夏配生姜:

温中散寒化饮,和胃降逆止呕。生姜又能监制半夏辛燥之性。经方多有应用,如小半夏汤、生姜泻心汤、葛根加半夏汤、黄芩加半夏生姜汤、越婢加半夏汤等。

1.3半夏配茯苓:

一燥一利,健脾燥湿化痰,利水通阳降逆,又能安神定志,开情志之郁。仲景治疗膈间有水气,眩悸者,常用二味相配,如小半夏加茯苓汤。

1.4厚朴配茯苓:

气行则水行,厚朴温中行气,茯苓健脾利水。二味配伍,使上逆郁结之痰饮消散则咽喉可利。

1.5厚朴配苏叶:

咽喉为肺胃之门户,津停于咽,结而不去,则胸闷不舒。“厚朴开脾气,脾气开则上焦之气相继吸吸下行而开;香苏叶之紫入血分而散结气,则肝脾之结气皆解,何有郁结凝坚在上也哉!”[2]

1.6生姜配苏叶:

二味辛温,驱风散寒,和胃宽中;“苏叶味辛气香,色紫性温,能入阴和血,而兼归气于血,……炙脔者用之,则气与血和,不复上浮也。”[3]

2.甘麦大枣汤药对配伍分析

本方药味精炼,甘润平补,常用来治疗“更年期综合症”,“神经官能症”等,可以养心缓肝,和中安神。但偏于气郁阴亏,心脾两虚所致脏燥,症见无故悲伤,频作欠伸等症。国医大师邓铁涛除常用本方以治脏躁病及心脾不足的失眠证之外,对于一些病情比较特殊,不易用一般辨证理论加以解释而有心脾虚象的,往往喜用此方,或与其它方合用。

2.1甘草配小麦:

甘草甘平,通经脉,利血气,有“国老”之称,为“交媾精神之妙药,调济气血之灵丹”;小麦甘平,缓急润燥,为肝之谷,而善养心气及肺肝之气。二味配伍,培土荣木,养心安神。

2.2甘草配大枣:

大枣,味甘平,《本经》谓其“主心腹邪气,安中养脾,助十二经,平胃气,通九窍,补少气、少津液、身中不足”。观经方用枣之58方,大率取其安中和营之功。二味配伍,为相须之用,甘润生阴,滋脏气而止其燥,培土生金,荣木养心。

3.温经汤药对配伍分析

本方配伍特点[8、9]:温清消补并用,以温为主,温中寓养;大队温补药与少量寒凉药配伍,温而不燥,刚柔相济;肝脾同调;气血双补。原用于冲任虚寒,瘀血阻滞所致的崩漏等症。现代常化裁用于不孕症、月经失调、子宫发育不良、子宫萎缩,功能性子宫出血甚至消化系统疾病、心脑血管疾病等,也可用于更年期失眠、腹泻、老年性阴道炎、外阴瘙痒症、手足皲裂、指掌角化症、黄褐斑、口唇干枯、发枯黄脆等。

3.1吴茱萸、人参、生姜、甘草相配:

血室为厥阴所主,妇人积结历年,致血室寒枯。故用苦温之吴萸,甘温之人参,辛温之生姜,守中之甘草共同配伍,即吴茱萸汤意,共奏温中补虚,消阴扶阳,调理肝胃之功。

3.2吴茱萸配麦冬:

陈修园认为:“细绎方意,以阳明为主,用吴茱萸驱阳明中土之寒,即以麦门冬滋阳明中土之燥,一寒一热,不使偶偏,所以谓之温也。”[4]

3.3桂枝配丹皮:

暮即发热,是营分不和,桂枝调营,温通经脉,散下焦蓄血;丹皮主寒热邪气,除瘀血之留舍,二味配伍,祛瘀生新,入血分之用。桂枝茯苓丸亦有此配伍。

3.4当归、川芎、芍药相配:

为当归芍药散主要配伍,相须为用,调肝要药。《素问·调经论》云:“血气者,喜温而恶寒,寒则涩不能流,温则消而去之。”瘀血得温即行,血液归经,则带下等病可除,故用此三味养血温经,活血祛瘀。

3.5人参、甘草、半夏、生姜相配:

冲为血海,隶于阳明,故用参草姜夏补中培土,健脾益气。中焦之化源足,则血室之枯涸填。“人参补五脏,生姜利诸气。……用半夏生姜者,以姜能去秽而胃气安,夏能降逆而胃气顺也。”[5]

3.6人参配麦冬:

一补一清,生津润燥。妇人中年,气血已衰,冲任脉虚,复病崩漏,故用人参以补虚;久病伤津,故用麦冬以生津,且可防吴茱萸、半夏等药之燥热伤津。

3.7麦冬配半夏:

麦冬甘寒滋润,半夏辛温偏燥,同入阳明胃经,但麦冬倍于半夏,既能润燥生津,又能降逆和胃。“盖半夏得麦冬则不燥,麦冬得半夏则不腻,于清热养阴,和胃降逆方中用此最宜”。[6]麦门冬汤、竹叶石膏汤中二味配伍意义相同。

3.8阿胶配桂枝、生姜:

“阿胶息风润燥,养血滋阴,惟其性滋润凝滞,最败脾胃而滑大肠;阳衰土湿,饮食不消,胀满溏滑之家,甚不相宜。不得已而用,当辅以姜、桂、茯苓之类。”[7]此滋利同用,静中寓动之配伍法。

4.旋覆花汤药对配伍分析

本方疏肝解郁,辛润通络,祛瘀生新,气血并行。原用于肝气郁结,血虚兼寒所致半产漏下、胸胁痞闷不舒等症。现代常用于治疗慢性肝炎、慢性胃炎、肋间神经痛、肝硬化、肝癌、肝囊肿、慢性胃炎、冠心病、肺源性心脏病、产后子宫瘀血不去、产后腹痛等属上述病症者。

4.1旋覆花配新绛:

旋覆花气味咸温,《本经》谓其:“主结气、胁下满、惊悸,除水,去五脏间寒热,补中下气。”可散寒结,疏肝郁,通血脉;新绛,气味辛平,入肝,利水渗湿,能行络中之血而不伤。二味配伍,一气一血,气行则血行,可以化瘀;肝疏则血藏,可以止血。

4.2葱配旋覆花、新绛:

为佐使之用,解表利饮。《别录》谓其“安胎,……除肝中邪气,安中利五脏”,《纲目》谓其治“妇人妊娠溺血”。妇人半产漏下,出现革脉,乃虚寒相搏,故取诸药之辛温以通阳气。

经方大师胡希恕先生在考证白通加猪胆汁汤为通脉四逆汤之误时,明确指出:“葱白主在发汗,合用附子是解少阴之表,通阳是通津液发汗,脉微欲绝之证决不能再用葱白发汗”,其研究不但明确了其错简,更重要的是强调了葱白的发汗作用。

5.抵当汤药对配伍分析

本方为理血之剂,原为太阳蓄血重证及阳明邪热与宿有瘀血相结所致的阳明蓄血证而设,具有活血通络、逐瘀攻下之功效。现代医家用原方或经加减化裁广泛用于治疗外感、内伤导致脑血管病变、高脂血症、前列腺增生疾病、妇科疾病等均具有较好临床疗效。

5.1水蛭配虻虫:

水蛭苦咸平,出于水而善蚀血,《本经》谓其“主恶血、瘀血月闭,破血癥积聚,无子,利水道”,能行血利水逐瘀;虻虫味苦微寒,《本经》谓其“主逐瘀血,破血积、坚痞、症瘕,寒热,通利血脉及九窍。”二味配伍,活血行水,破一切癥瘕积聚,为相须之用。蓄血内结成实,草木不胜其力,故以入血透络之虫药为向导,水蛭潜阴络,虻虫透阳络,并引领诸药以破血结。

5.2桃仁配大黄:

配伍意义同下瘀血汤。大黄泻血室之热结,桃仁润燥行瘀。大黄酒浸,性味俱减,泻下力弱,活血功强,偏入血分,导瘀通经。

6.肾气丸药对配伍分析

本方肝脾肾同调,滋利温清,诸法并施,滋阴为主,泄浊为辅,温补为佐使。在《金匮》中5次出现,为妇孺皆知的千古名方,现多用于治疗糖尿病、甲状腺功能低下、慢性肾炎、肾上腺皮质功能减退及支气管哮喘等属于肾气不足者。

6.1生地、薯蓣、山茱萸相配:

为滋阴之相须药对,补肝脾肾之阴精。天一生水,补火必先滋水,水足则火藏,所谓“壮水之主,以制阳光”也。生地味甘苦,性寒,滋肾水,益真阴,填骨髓;山茱萸味酸,敛肝涩脾,补肾填精;薯蓣甘平,随地黄、茱萸补益肾精,取土旺生金,金盛生水之义。

6.2泽泻、茯苓、丹皮相配:

为利水之相须药对,泻肝脾肾之湿浊。意在补中寓泻,使补而不腻,利不伤阴。泽泻泻肾降浊,茯苓渗泻脾湿,丹皮清泻肝火。泽泻主消渴、淋漓,能逐膀胱三焦停水;“夫茯苓之用,在气水转化之交,……故下焦用之,则从阴引阳。”[9]经方中泽泻、茯苓同用者,除本方外,尚有茯苓泽泻汤一方,皆泻浊存精之用。

6.3桂枝、附子相配:

用二味少量,意在温补肾阳,微长少火以生肾气。“用桂附蒸动下焦,直行不化之水。”[10]此肾气、五苓辈,得桂枝而行气化也。桂枝附子汤中二味相配,取其“并走皮中”,辛温散寒,祛风燥湿;竹叶汤中二味相配,取其培植元气,扶正固脱,兼清外邪。

6.4茯苓配附子:

茯苓健脾渗湿,附子温肾暖脾,两味相配,火土双补。与其他经方如附子汤、真武汤、茯苓四逆汤、瓜蒌瞿麦丸等意同。

7.小结

从以上诸方配伍分析可以看出,妇人病篇所载之方剂,莫不以“调理气血”为出发点,而在调理气血,尤其是在治疗妇人杂病之时,又莫不以祛除妇人病“因虚、积冷、结气”之病因或改善妇人病“多虚”、“多瘀”、“亡血伤津”之病机为着眼点,体现了仲景治疗妇科病注重“温”、“补”的基本原则。仲景在本书开篇即明确提出“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”之说,而妇人病篇之中,又内寓暖肝、清肝、养肝、抑肝、疏肝诸法。因妇人病多涉肝脾两脏,故仲景在治肝之时,非常重视“肝脾同调”,使木得土养则欣欣向荣,土得木助则固若金汤。仲景立此调和肝脾之大法,即同时兼顾妇女生理及病理特点。

参考文献

1.清·邹澍.本经疏证.新1版.上海卫生出版社,..

2.黄杰熙.伤寒金匮方证类解.太原:山西科学技术出版社,..

3.清·徐忠可.金匮要略论注.北京:人民卫生出版社,..

4.清·陈修园.金匮方歌括·卷六.上海:上海科学技术出版社,..

5.连建伟.历代名方精编.台北:台湾立华出版有限公司,..

6.清·黄元御.黄元御医书十一种·上册.北京:人民卫生出版社,.

7.李飞.方剂学.北京:人民卫生出版社,..

8.傅衍魁,尤荣辑.医方发挥.沈阳:辽宁科学技术出版社,..

9.清·邹澍撰.本经疏证.新1版.上海卫生出版社,.92.

10.清·邹澍撰.本经疏证.新1版.上海卫生出版社,.91.

本文发表于《中华中医药学刊》年第11期

陈氏小儿医(ID:chenshixiaoeryi)

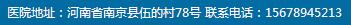

该 陈团营,儿科副主任医师,出身于中医世家,毕业于河南中医学院,医学硕士,毕医院工作。郑州市中医药学会儿科专业委员,从事儿科临床、教学、科研工作,医院进修,擅长中西医治疗小儿肾系、肺系、脾系等疾病,著作3部,发表核心及国家级论文十余篇,获河南省教育厅信息技术成果奖2项,主持在研河南省科技厅科研课题1项。

“专业的,值得信赖”!

回复“武郎中”三个字,了解更多有关武郎中的信息。

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇